“体制性产能过剩”沉疴难愈

导读:当前,“产能过剩”――对媒体来说,已无更多新闻性;在行业看来,早已是陈旧话题。然而,随着中国钢市的久跌不振,却仍然一次又一次地被舆论重提并指判。

【3日钢铁新闻连连看】钢材库存4个月首度回升 后期钢价跌势或放大

钢铁行业恐重历2008年金融危机之困 6月钢铁业或再现全行业亏损

下半年钢价将整体小幅抬升 公开信效应显现 上海钢贸商换来部分银行松贷

外交部:新疆劫机事件是严重暴力恐怖案件 菲称或要求美派间谍机到南海

当前,“产能过剩”――对媒体来说,已无更多新闻性;在行业看来,早已是陈旧话题。然而,随着中国钢市的久跌不振,却仍然一次又一次地被舆论重提并指判。

若注意观察,现今有一个值得关注并引起我们去再思考的“舆论逻辑”:每当钢市价格走跌、行业利润下滑、市场需求不振之际,无论什么具体情况,最终都会把所有导致钢材价格下跌的原因统统扔进“产能过剩”这只“罪孽”之筐里,归责其咎。

情况完全如此吗?未必。

应该说,这种“舆论逻辑”表面上包含经济学中“供需理论”因素,但在根源上又未完全厘清中国钢铁的“国情特征”。

面对中国钢市多年来反复呈现的市场“悖论”现象,仅仅用“经济规律”已经不能完全解释清楚了――高库存而高价格;低效益而高投资;低价格而高产量;市场总体供大于求而新建项目频繁开工……这些,毫无疑问都不是市场经济内在的“资源配置”及“供需平衡”规律所自发调节的结果。

面对现今阶段下的中国钢铁市场,我们必须跳出某些传统思维的羁绊,寻求一些更为宽阔的谋市眼界……

从新中国建立后的工业“以钢为纲”和“钢铁元帅”,到“短缺经济”和“大干快上”,再到当前的“结构调整”和“淘汰落后”——这期间,跨越并包含着深刻的政治、经济等多种不同历史时期的复杂因素,更蕴含着“产能过剩”历史沿革中的“社会成因”……在此,我们暂不去作探讨。

针对我国钢铁行业的“产能过剩”,曾有过多种定性和看法:“全面过剩”、“局部过剩”、“结构性过剩”、“阶段性过剩”……似乎还不够,我们在此再给它添加一种新的描述:“体制性过剩”。

从去年四季度至今,中国钢市价格一路低迷,而与之同步的却是钢产量依然增长……究竟是怎么回事?产能真的能控制住吗?假如真的能实现减产,就肯定意味着能够支撑住价格吗?我们说,现今阶段下的中国钢市,似乎没这么简单……

首先,钢铁产能过剩的症结在体制。其实,面对当前中国钢铁产业发展中所遇到的种种矛盾,我们并非失之于方向不明,而是在具体操作中难以彻底摆脱多方利益矛盾的相互钳制。如今,中国钢产量已占世界总产量的45%,六家中资企业跻身全球前十。虽然钢铁行业增速将放缓,但需求尚无接近峰值的迹象。然而,在多年来中国钢铁业所倡导的“由粗放型向集约型转变”、“努力提高‘板管比’等高附加值产品比例”、“鼓励大型钢厂与外国企业竞争”的时代背景下,因过于追求“规模效益”和“技术提升”,已使中国钢铁企业高端产能出现过剩并进一步侵蚀利润。与此同时,大型钢铁企业为购买新设备大举借债,负债率上升较快;小型民营钢厂则力图通过不断改造、扩容,以期填补低端市场空间……

客观说,舆论批评的“盲目扩张”现象,不能完全排除某种程度上的政策“引导”所致(政策有其不同历史阶段下的合理性,但是说上都上,说下都下,缺乏必要的市场逆向调节机制)……乃至走入一种体制性的“政策误区”。虽然鼓励企业兼并重组,但却可能在客观上导致恶性循环;为避免成为被兼并目标,一些中小钢厂尽可能地快速自我扩张,产能易增难减。

现实中, 特别是一些落后产能从业者,达到了一定地位,如果换了新产业或被淘汰了,其已有的地位可能就没有了,或在新职位上暂时丧失了优势,当事方就会有所抵触,所以在一些地方会受到某种既得利益者的阻碍。

其次,经济现象往往包含社会成因。当前,虽然一些国有钢铁企业遭遇较为严重的亏损,但针对中国的国情特征,也不可能出现大面积破产现象,因为政府和企业都不甘愿承受损失、名声、就业、税收等风险。同时,一向习惯受惠于低息贷款和利润丰厚合同的国有大型钢铁企业,一直都在为地方政府及社会稳定承担着重任。要按照市场的法则运行,就必须淘汰落后,但现在很多国有企业都做不到,因为这既有政治的因素,也有地方的因素,更有社会稳定的因素,一些国有些企业即使亏损严重,但也不能轻易停产。更为关键的是,每当遇到钢市低迷或经济下滑之际,国有大型或特大型钢铁企业虽然也在努力想办法开拓市场,但似乎更主要的解困动力是企盼获得国家政策的扶持,缺乏市场退出机制和优胜劣汰观念,这就使得即使在市场低迷甚至企业严重亏损的情况下也无法退出或破产……这,即是摆脱“产能过剩”所面临的最大“非市场”障碍。

第三,即使能够减产也难保住价格。每当钢市价格下跌,舆论都将“罪过”归咎于“产能过剩”,这已是多年来的一种行情分析的主流“理论铁律”,若按照市场“供需理论”来看,的确不错;但是这种传统的、习惯的、简单的、一成不变的市场理论供需逻辑,不应该生搬硬套于现今复杂多变的中国钢市(起码现阶段尚不完全适用),因为――

[减产或只解决了供给问题,而未解决需求问题] 若减产的力度不够,而需求下降幅度大于减产幅度,市场仍会呈现供大于求的状态,价格仍将难以有效获得减产的支撑而难以回升。

[减产或只考虑了现有存量,而未解决增量问题] 减产主要减的只是既有的、正在正常生产的现实钢铁产能,如果新增钢铁产能还在源源不断地陆续建设并投产,减产保价的作用将是很有局限性的。目前我国已经建好并具备投产达产的钢铁项目,是不可能总处于闲置状态的,新的高炉今年还在不断投入使用,否则会增加很多高额的综合管理费用,任何一个钢铁企业都不会甘心情愿让已建好的新项目闲置。因此,只要钢市稍有回暖迹象,许多新增产能就会迅速释放。

[减产只是主观意愿范畴的,而未充分考虑现实] 必须充分估计中小钢厂“船小”而“调头”速度快的特点。我国地方中小钢铁企业规模相对较小,对钢市空间 “利润点”的反馈性“掉头”增产速度却又是极其快--减产相对是“消极”而“缓慢”的,而抢占市场先机却是非常“积极”而“迅速”的。

[减产只是对市场一种寄托,现实有真减或假减] 减产措施并没有很强的法律约束力及强制性,不能完全排除有些企业或会趁机拉高出货,假如产量真的下降之后,市场还有可能会出现另一种“冲高”行情,更不能排除有人则趁机大量出货,这样就会使得减产保价的效果大打折扣。再者,由于我国钢产量基数巨大,若仅有部分钢厂实施减产,将难以完全有效达到减产保价的预期效果。

与此同时,现代化钢铁生产工艺具有很强的连续化特征,减产需要付出成本,满负荷生产的成本肯定优于减产的成本,假设减产达到了预期目标,暂时保住了现行价格,但终因减产成本增加,不能完全排除某些企业因减产而造成最终运营的实际利润缩水。因此,从钢铁企业的实际运行特征来看,减产的“自觉性”和“稳定性”都较差,这也给减产增添了难度。

……

这些,正是现今中国钢铁产业的“国情特征”。体制的、政治的、社会的、生产工艺的……等等特征,都决定了现今阶段下中国钢铁行业要有效实现供需总量平衡下的自觉减产是非常困难甚至短期内是不可能的。

何时我国钢铁行业真正形成并完善了市场“退出机制”,届时“产能过剩”的矛盾就会具有更多真正意义上的市场自发调节因素。但是,即使到了这种阶段,“过剩”仍难免,但矛盾或有所缓解,毕竟市场经济的题中应有之意就包含着某种“过剩”内涵,绝对供需平衡的市场是不存在的。不过,这种“过剩”会在市场运行中更多凸显为一种自发调节作用下的“平衡”趋向。

市场问题会顺其自然,但体制问题却很棘手。

这,还需要时间。( 中联钢)

现货资源

| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |

| 热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |

| 普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |

| 低合金板 | 6 | Q355D | 安阳市承厚钢铁贸易有限公司 | 安钢(绿野库) | 0 | 详情 |

| 无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |

| 圆钢 | 12 | HPB300 | 新疆硕丰供应链管理有限公司 | 昆仑(乌鲁木齐中心库-钢厂) | 0 | 详情 |

| 热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |

| 高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |

相关新闻

推荐文章

-

[库存看市场]库存开始回落,钢价震荡趋高资讯

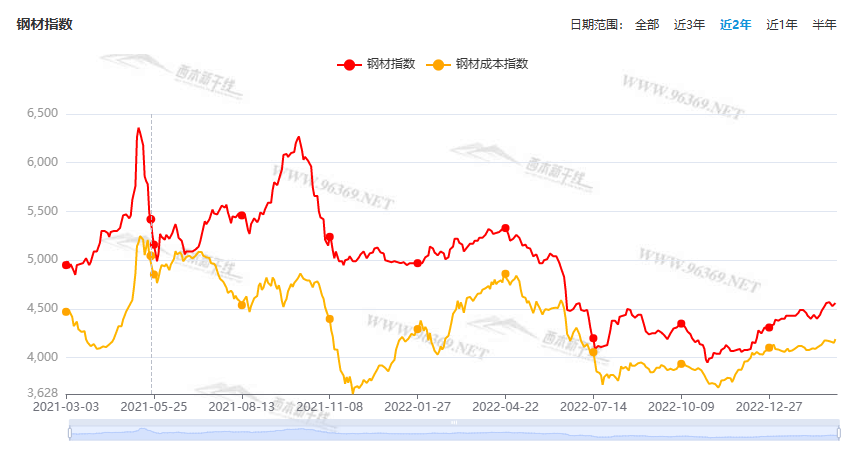

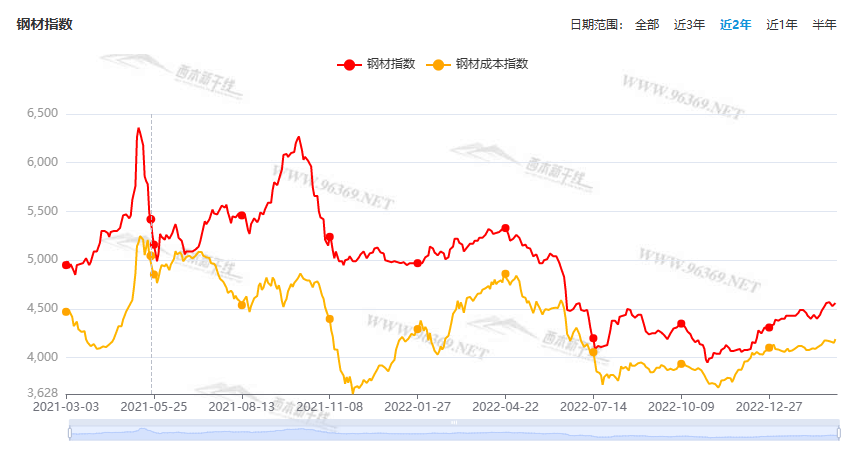

本周(2月27日—3月3日),钢材指数收在4570元 吨,周环比持平。资讯监测的数据显示,截止2月24日,全国69个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为4467元 吨,周环比下跌1元 吨;高线HPB300φ6 5mm为4693元 吨,周环比下跌3元 吨。

-

[库存看市场]库存拐点显现,钢价冲高整理资讯

本周(2月20日—2月24日),钢材指数收在4570元 吨,周环比上涨90元。资讯监测的数据显示,截止2月24日,全国69个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为4468元 吨,周环比上涨62元 吨;高线HPB300φ6 5mm为4696元 吨,周环比上涨60元 吨。

-

环保督查今启动,市场仍需谨慎观望

受此影响,现货钢价连续上涨,市场成交出现放量,钢市情绪得到提振。不过,由于价格拉涨过快,市场也存有一定的恐高心态,对市场回调的担忧增多。